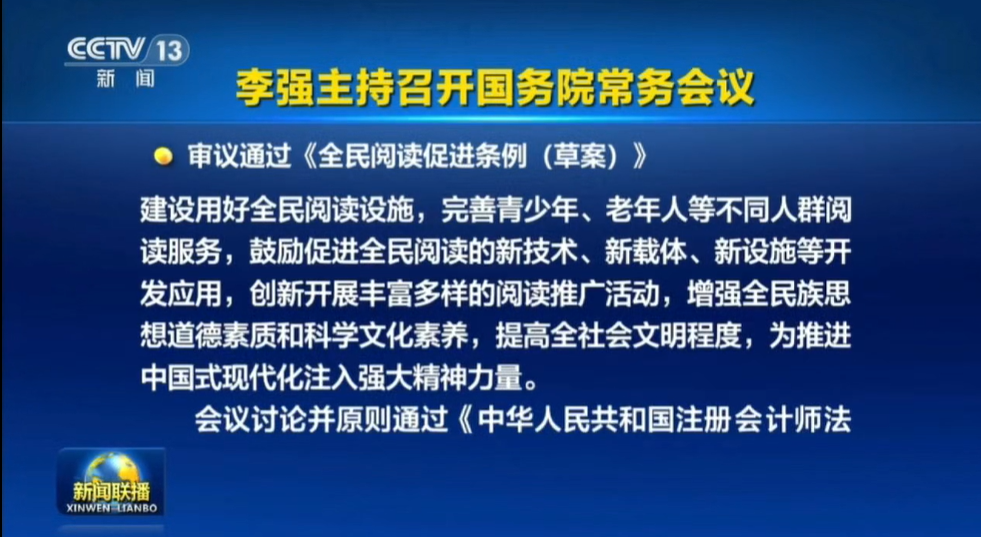

“全民阅读”连续12次被写入政府报告,从“深入”到“深化”,彰显了全民阅读在提升国民素养、传承文化基因中的关键作用。少年儿童作为国家未来发展的基石,其阅读素养的提升,不仅关乎个体成长,更是培育创新人才、赓续中华文脉的基础性工程。

该报告基于2024年1月至12月期间开展的全国性小学生阅读状况专项调研,通过对全国25个省、自治区、直辖市的小学三类目标群体(在校学生、家长群体及教育工作者)进行系统调查,研究数据主要反映样本群体的阅读行为特征、阅读素养水平及家校阅读环境建设现状,重点聚焦于被测学生群体所在区域的教育生态,并在此基础上提出了相关的建议。本报告部分数据摘要如下:

内容摘要

本报告指出,阅读是孩子们成长道路上的核心基石,也是塑造未来社会文化素养的关键环节。通过阅读,儿童能够接触到更广阔的世界,理解不同的文化和观念,从而形成更加全面和多元的世界观,为他们的全面发展奠定坚实基础。

从本次调查研究看,有12.5%的学生每天阅读时间60分钟以上,16.1%的学生在30-60分钟,30.5%的学生在20-30分钟,21.2%的学生在10-20分钟,19.1%的学生在10分钟以内,还有0.6%的学生不读书。

从数据看出,大多数学生每日阅读时间在20到30分钟之间。而阅读时间超过60分钟的学生比例为12.50%。

对于阅读环境偏好,宿舍/家里(4分)是学生最偏好的阅读环境,表明家庭和宿舍的私密性、自由度高(如灯光调节、时间安排),能满足个性化需求;图书馆(3.5分)次优选择,反映学生对安静、资源丰富的环境认可,但受限于开放时间或座位紧张;图书馆有资源中心的优势(如书籍、Wi-Fi),但功能单一(缺乏协作空间)限制满意度;教室/自习室(3分)传统学习空间评分中等,反映学生对传统课堂环境的“被动适应”,而非主动选择,可能因纪律约束或舒适性不足导致吸引力下降。

从阅读内容上来看,文学作品和艺术生活更受女生欢迎,自然科学、社会科学和漫画作品更受男生欢迎。漫画作品是男生中最受欢迎的阅读内容,占比31.00%。文学作品是女生中最受欢迎的阅读内容,占比30.00%。

从数据中看出,男生和女生在阅读内容上的偏好存在明显差异,女生更倾向于文学和艺术类内容,而男生更倾向于科学和漫画类内容。

这个结果客观反映了社会当下的教育价值观,即对知识的定义,在人工智能时代带来人才标准颠覆的背景下,这一点特别值得我们注意。

通过数据可以发现,学生在阅读分享时采用的不同模式及其占比是:总结讲述38.42%,质疑与反馈20.15%,解释概念15.24%,生活化分析8.35%,多元视角8.64%,理论演绎10.20%。

值得注意的是,学生在阅读分享时更倾向于使用较为直接和简单的方法,为了提高分享的深度和多样性,可以鼓励学生更多地尝试生活化分析和多元视角等方法。

从本次调查研究看,学生在阅读后进行探究和实践的三种主要方式及其占比:重复试验或验证原理42%,组织与管理阅读活动33%,跨学科融合与运用知识25%。

从数据的情况看出,学生在阅读后更倾向于通过实践和验证来巩固知识,同时也积极参与阅读相关的组织活动。为了提高跨学科融合的应用,可以鼓励学生更多地将阅读内容与其他学科知识相结合,以促进综合能力的提升。

良好的家庭阅读环境有助于孩子阅读习惯的培养与保持。父母的阅读行为和家庭阅读活动能让孩子感受到阅读的乐趣。然而,一些家庭对阅读的重视程度不够,或因经济条件限制无法提供足够的阅读资源,这都可能成为孩子阅读素养发展的障碍。

根据调查数据显示,数字化设备的高普及率(80%)可能为学生提供丰富的在线阅读资源(如电子书、教育App),但也可能导致注意力分散、浅层阅读等问题。过度依赖电子设备可能削弱深度阅读能力。阅读资源充足(75%)是基础保障,但选书困难(72%)暴露家长在甄别适龄、优质读物时的知识盲区。家长阅读量(66%)和阅读指导(67%)得分偏低,反映家长可能将阅读责任过度委托给学校,忽视自身参与的重要性。

这说明大多数家长还需要从多方面努力为孩子创造良好的阅读环境,养成良好的阅读习惯。

从数据中不难发现,注意力不集中、缺乏耐心等问题会降低阅读效率;对复杂文本的不自信、畏惧心理可能限制阅读的深度和广度。此外,学生在数字阅读时代容易受到碎片化信息的干扰,难以保持长时间的专注阅读。高年级学生由于学业的负担和压力被动导致阅读时间减少等。

随着本次中国少年儿童阅读素养调查研究报告的深入,我们对中国年轻一代的阅读现状和趋势有了更全面的理解。在此基础上,四维五力少儿阅读研究院对数字化浪潮下孩子们的阅读素养动态变化进行了全面的分析,并对当下我国少年儿童的阅读发展从家庭、社区和学校层面提出了具体与实际的建议,为未来我国少年儿童的阅读工作指明了方向。

>>>领取完整版报告,请联系书果星球总部